|

우리가 전화를 받거나 전화를 걸 때, 자기도 모르는 사이에 오른쪽 귀나 왼쪽 귀 중에 한 방향으로 수화기를 가져가는 것처럼 우리가 손깍지를 낄 때, 오른손 엄지를 위로 올리거나 왼손 엄지를 위로 올리게 됩니다. 지금 글을 읽고 있는 여러분이 평소 습관과는 달리 손깍지를 끼고 이 글을 읽어 보는 것은 어떨까요? 아마도 어색한 느낌을 간직한 채 이 글을 읽어야 할지도 모릅니다.

습관이란 한 번 익숙해지면 여간 편해지는 것이 아닙니다. 그리고 그 습관이 익숙해지면 바꾸기가 무척 어렵습니다. 마찬가지로 여러분들이 생각하는 방법에도 습관은 있습니다. 특히 생각의 과정에서 겪게 되는 습관을 고정관념이라고도 합니다. 혹시 글을 읽는 당신의 주위에 누군가가 있다면 둘이서 손깍지를 끼어보세요. 아마도 여러분의 손은 불편함이 없다는 것을 느끼게 될 것입니다.

이와 같이 여러분들이 생활속에서 갖게 되는 고정관념은 조금만 변화를 주면 전혀 다른 창작품이 나오게 되는 것을 알게 됩니다. 1917년 4월10일 뉴욕의 젊은 예술가들을 위한 앙데팡당전에 한 젊은이의 작품이 심사위원들을 난처한 상황에 빠뜨리게 했다고 합니다. 비도덕적이고 저속한 물건이라는 것이었죠. 그런데, 이 작품은 한 세기가 지난 2004년 가장 영향력있는 현대미술작품의 1위로 선정됐다고 합니다.

과연 무엇이 이 작품을 이토록 위대하게 만든 것일까요. 뒤샹의 ‘샘’(Fountain)

은 작가가 직접 만들지 않은 기성품을 작품으로 제시한 것으로 예술과 생활용품의 경계를 허무는 것입니다. 그리고 멀게만 느껴진 예술품에 대한 편견을 깨고 많은 사람들이 자신의 생각으로 작품을 인식하고 친근하게 다가갈 수 있는 길을 열었던 것입니다.

예술이란 칠하고 조각해 만들어지는 것이 아니라 일상생활에서 보고 만지는 모든 사물 속에 생각을 담아내는 것임을 주창한 것입니다. 바로 이것이 생각의 전환이요, 고정관념에서의 탈피인 것입니다. 특히 수학적 문제해결 과정에서는 고정관념을 버리고 새로운 생각을 버리는 게 중요합니다.

예를 들어 봅시다. 삼차 방정식의 일반적인 해법을 얻기 위해 인류는 천년 이상의 시간이 필요했습니다. “어떻게 하면 삼차식을 우리가 해결할 수 있는 이차식으로 변형할 수 있을까?” 문제 해결의 핵심인, 이 생각을 하는 데 천년이 넘는 시간이 걸린 셈입니다. <위대한 술법>에 소개돼 있는 삼차방정식의 대수적인 해법을 간단히 살펴보면 다음과 같습니다.

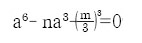

일반적인 삼차방정식 ax³+bx²+cx+d=0을 x=z-b/3a 로 치환하면 이차항이 없는 z³+mz=n꼴로 변환됩니다. 따라서 z³+mz=n꼴의 삼차방정식만 해결하면 모든 삼차방정식을 해결하게 되는 것입니다. 특히, (a-b)³+3ab(a-b)=a³-b³ 에서 3ab=n를 만족하는 a,b를 찾으면 구하는 해 x는 a-b로 나타낼 수 있게 되는 것이죠. b=m/3a을 a³-b³=n 에 대입해 정리하면 이고,

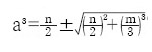

이 식은 a³에 대한 이차방정식이므로 근의 공식에 의해서 이 되는 것을 알 수 있습니다.

따라서 이라 하면 이므로 구하고자 하는 실근은 임을 알 수 있습니다.

위의 일반적인 삼차방정식에 대한 대수적인 해법의 발견이 갖는 의미는 문제를 해결하는 데 필요한 생각의 전환이 얼마나 중요한 지를 가르쳐주는 것입니다. 자, 다음 문제는 집합을 전혀 생각지도 못했던 생물학적 종집합의 분류에 활용함으로써 생물학적인 종의 분류에 지대한 공을 세운 한 예를 문제로 만든 것입니다. 다같이 연습을 해보기로 합시다.

제시문

마이어(Ernst Mayr, 1904~2005)

“저 나비는 배추흰나비이고, 배추흰나비는 호랑나비와 같은 종이 아니야.”라고 말하는 전문가들의 이야기를 가끔 들어본다. 이 말을 생물학적으로 다시 살펴보면, 나비라는 표현은 하나의 ‘생물학적 종’이며 호랑나비와 배추흰나비는 서로 다른 ‘생물학적 종’에 속한다는 것을 의미한다.

집합이라는 수학적 개념이 살아있는 생명체를 연구하는 생물학에서 종의 분류에 적용될 수 있으며, 생물학적 종과 수학적 집합 간에 상통하는 구조가 있음을 보여주는 한 예인 것이다. 현재 우리가 보편적으로 사용하고 있는 생물학적 종의 정의는 20세기 진화생물학을 대표하는 미국의 마이어에 의해서 제안된 것으로 생물 종을 구분하는 중용한 단서로서 유전적인 속성과 형태적인 속성을 중요한 요건으로 여기고 있다. 특히, 유전적인 특징을 이해하기 위해서는 라이거를 관찰할 필요가 있다.

형태학적 종은 초기 분류학자들에게서 주로 사용된 개념으로, 생물 종을 ‘형태적으로 동일하고 구조적으로 유사한 생물의 집합’으로 인식하며 다른 종간에는 ‘분명한 형태적 불연속성’이 존재하는 것으로 본다. 생물학적 종은 ‘상호 생식집단’을 기준으로 종을 구분하는 방식으로 개체 간의 형태적 차이는 물론 시간과 공간적으로 분리된 개체들과 개체군에도 적용할 수 있는 포괄적인 개념이다.

논제

집합은 잘 정의된 대상들의 모임(a collection of well-defined objects)으로 약속한다. 이는 현대 집합론의 창시자라고 할 수 있는 독일 수학자 칸토어(Georg Cantor, 1845~1918)가 1985년 논문에서 제시한 표현을 가다듬은 것이다. 만약 여러분이 생물학적 종집합을 만들기 위해 종집합을 정의한다면 어떻게 하겠는가. 100자 이내로 기술하되 생물학적 종집합을 만드는 과정에서 생겨나는 어려움도 기술하라.

모범답안

생물 개체들이 동일한 생물학적 종에 속하기 위해서는 생식적·유전적으로 다른 집단과 분리되어 있고 잠재적으로 상호 교배가 가능하고 번식력이 있는 정상적인 자손을 만들 수 있는 자연의 개체군들의 집단이어야 한다. 예를 들어, 사자(Panthera leo)와 호랑이(Panthera tigris)는 생물학적으로 다른 종에 속하지만, 수컷 사자와 암컷 호랑이 사이에서 라이거(liger, P. leo(♂)×P. tigris(♀))라 불리는 잡종 자손 개체가 탄생한다.

호랑이와 사자 간에는 상호교배가 일어나고 자손이 생산되지만 생식력이 없어 번식활동 없이 생애가 끝나므로 전혀 다른 생물종으로 판별해야 한다. 그러나 자연에서는 정상적인 생식활동을 하는 생물 개체군 내에서도 다른 형태적 특성을 가진 사례가 많이 존재하기 때문에 종을 구분하는 기준으로 사용하기에는 많은 위험성이 있다. 그리고 세균(bacteria)과 같이 개체 간에 암수 성별 구분이 없이 ‘이분법’이라는 독특한 ‘무성번식’하는 생물 종에는 적용할 수 없는 문제점이 있다.

남강고 교사

'논술자료' 카테고리의 다른 글

| "[理知논술/영화, 생각의 보물창고]‘알포인트’" (0) | 2007.09.11 |

|---|---|

| "[理知논술/이슈&이슈]기독교계의 아랍권 봉사" (0) | 2007.09.11 |

| 박용성 교사의 인문사회비타민/통일, 남북이 주체가 되어야 하는 이유 (0) | 2007.09.10 |

| 지조… 선비정신… 21세기형 지식인상은 (0) | 2007.09.10 |

| 지식인 책무는 진실 말하는 것 (0) | 2007.09.10 |