|

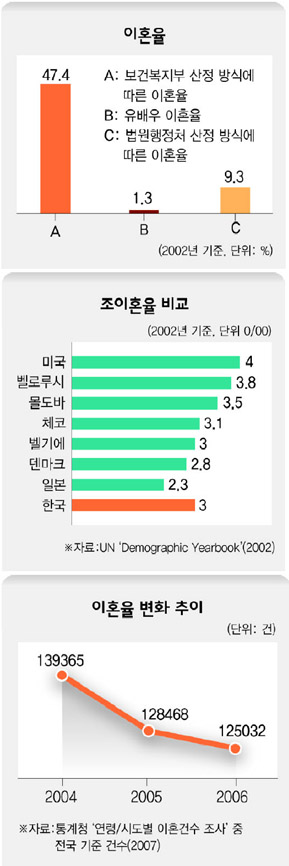

2004년 보건복지부와 국내 한 대학교가 공동으로 발간한 <복지와 경제의 선순환관계 연구 보고서> 자료를 보면 2002년 기준 우리나라 이혼율은 47.4%에 이른다. 결혼한 두 쌍 중 한 쌍이 이혼한다는 말이다. 어떻게 이런 결과가 나오게 된 것일까.

당시 사용한 이혼율 산정 방식은 특정 연도에 혼인한 부부의 수를 분모로, 그 해에 이혼한 부부의 수를 분자로 하여 백분율로 나타낸 것이었다. 2002년도에 혼인한 부부는 총 30만 6600쌍이었다. 그 해 이혼한 부부의 수는 14만 5300쌍이었다. 이 수치를 공식에 대입하면 47.4%라는 수치가 나오게 된다.

그런데 이 방식은 특정 연도에 혼인한 부부가 그 해에 이혼하지 않았음에도 그 뒤 이혼한 비율로 받아들여질 수 있다. 분모에는 특정 연도에 혼인한 부부 수를 놓고, 분자에는 그 해까지 결혼한 부부 중에서 특정 연도에 이혼한 부부 수를 두었기 때문이다. 이 경우 어느 해 결혼 인구가 아주 적고, 그 해에 이혼한 인구가 많을 경우 이혼율이 100%가 넘게 산출될 수도 있다.

이혼율 중 OECD 회원국 대부분이 채택하고 있는 것은 ‘조이혼율’(粗離婚率)이다. 우리나라 통계청에서도 이 방법을 채택하고 있다. 조이혼율은 해당연도의 인구 1000명당 이혼건수를 계산하는 방법이다. 즉, 어느 연도의 1년간 발생한 총이혼건수를 해당연도의 연앙인구(7월1일 기준 총인구)로 나눈 수치를 천분율로 나타낸 것이다. 2002년의 우리나라 연앙인구는 4700만명이고, 2002년 이혼 건수가 14만 5300건이었으므로 조이혼율은 3.0이 된다. 이 방법은 국제적으로 공인되고 외국과 비교가 가능하다는 장점이 있으나, 이혼율을 총인구 기준으로 계산하기 때문에 결혼한 적이 없는 사람까지도 이혼율 계산에 포함된다는 문제가 있다.

일반이혼율은 조이혼율과 기본적으로 동일한 산정 방식이지만, 총인구 중 혼인과 관계 없는 15세 미만 인구를 빼고 계산하는 방법이다. 즉, 해당연도의 15세 이상 인구 1000명당 이혼건수를 천분율로 나타낸 것이다. 그러나 15세 이상이라 하더라도 결혼하지 않은 인구가 있을 수 있으므로, 이 방법으로 조이혼율의 문제를 완전히 해결할 수는 없다.

배우자가 있는 사람의 이혼율, 즉 ‘유배우이혼율’은 특정 연도 말을 기준으로 혼인 부부의 수를 분모로, 특정 연도 중에 이혼한 부부의 수를 분자로 산정하는 방식이다. 2002년 혼인 부부 건수는 1101만 1902쌍이고 이혼한 부부는 14만 5300쌍이므로 이 방식을 적용하면 2002년 우리나라 이혼율은 1.3%가 된다. 이 방식의 문제점은 한 해 여러 번 혼인하고 여러 번 이혼한 사람이 있을 경우 혼인 횟수에는 한 번만 계산되고 이혼 횟수는 여러 번 계산된다는 것이다.

법원행정처에서 쓰는 혼인율 산정 방식은 특정 연도의 혼인경력자의 총혼인횟수를 분모로 하고, 같은 시점의 이혼경력자의 총이혼횟수를 분자로 해 산정한 수치를 백분율로 나타내는 것이다. 이 방법은 총혼인횟수와 총이혼횟수를 정확히 산출할 수만 있다면 다른 방법에 비해 이혼율을 가장 정확하게 산정하는 방법이 될 수 있다. 2004년 1월 말을 기준으로 혼인경력자의 총 혼인횟수는 2815만 6405이고, 총이혼횟수는 262만 3659이므로 법원행정처 방식을 적용해 이혼율을 계산하면 9.3%가 나온다.

'논술자료' 카테고리의 다른 글

| [대입논술 가이드]범죄자의 인권은 무시해도 되나 (0) | 2007.09.19 |

|---|---|

| [통합논술A to Z]상상력 세상을 바라보는 자기만의 틀 (0) | 2007.09.18 |

| 한효석의 문장강화 / (17) 이성적인 문장과 정서 (0) | 2007.09.17 |

| [술술 논술] 보강간섭 활용한 데이터재생 (0) | 2007.09.15 |

| [술술 논술] 지난주 논제 - 균형발전을 보는 다른 시각 (0) | 2007.09.15 |